【3大常見違建】頂樓加蓋、夾層屋、樓中樓,一次搞懂法律風險!避免被強制拆除

看房時是否曾遇過賣家說頂樓空間也是你的,或是明明樓高不夠,卻硬是隔出空間說這是樓中樓,甚至強調價格不變但使用坪數更大。不清楚這些空間是否合法的情況下,很有可能買到違建產品,使權益受損不自知。列舉三種最常見的違建情形,並告訴你該如何分辨!

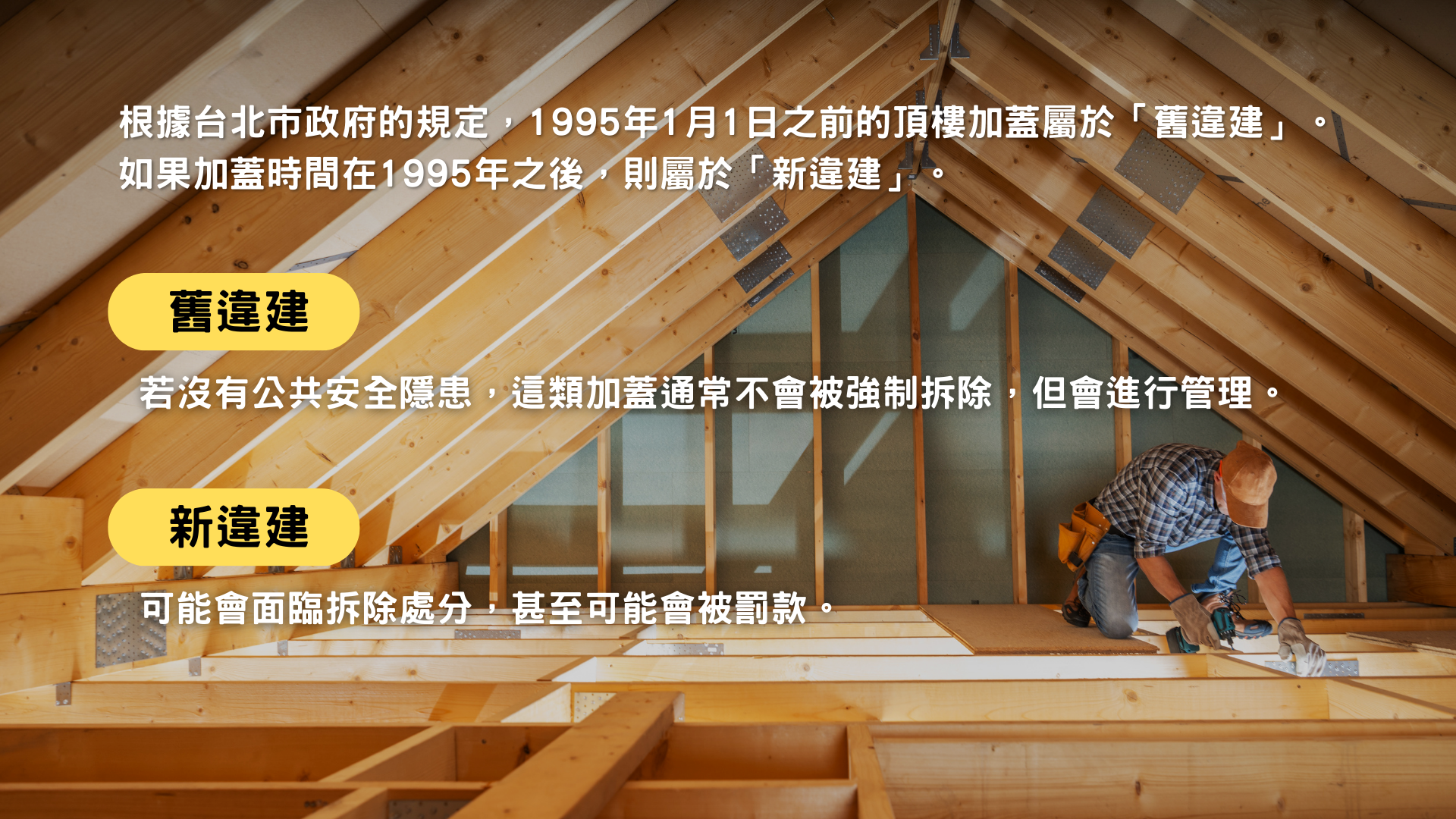

頂樓加蓋:視加蓋年份而定是否合法

頂樓加蓋是一個常見的違建問題。根據台北市政府的規定,1995年1月1日之前的頂樓加蓋屬於「舊違建」,若沒有公共安全隱患,這類加蓋通常不會被強制拆除,但會進行管理。如果加蓋時間在1995年之後,則屬於「新違建」,可能會面臨拆除處分,甚至可能會被罰款。

購房者如何確定頂樓加蓋的時間?最簡單的方法是查詢空拍圖,對照房產的圖面,從中可以確認頂樓加蓋的存在及其時間。若房產標註有「頂加」或「空中花園」,這類描述通常代表該房產可能涉及頂樓加蓋。在這種情況下,房仲應該告知你該加蓋是否為合法的「舊違建」,或是已經在報拆範圍內的「新違建」。

如果在購房過程中對這類問題有疑慮,可以在買賣條約裡面備註,即「在買賣合約中明訂房屋現況,如發現與房仲描述不符,買方可依法主張權益」 。 確保買方有權在發現與房仲或賣家所說的內容不符時,要求退回全額訂金,並無條件解除交易。此外,根據內政部的規定,如果頂樓加蓋面積不超過頂樓面積的1/8,則該加蓋可能是合法的(但還需依各地方政府規範不同,請依當地法規查驗為準)。例如,如果頂樓面積為160坪,則加蓋不超過20坪的範圍內則不視為違建。這類合法加蓋稱為「屋突」,但它不具獨立產權,且使用權的確認通常是先來先得的情況。

樓中樓與夾層屋:兩者的法律區別

樓中樓和夾層屋常被混淆,但法律地位和結構設計上有明顯區別。樓中樓是指擁有兩個獨立樓層的建築,並且這些樓層是永久性的結構。樓中樓的總高度通常為6米,並且每一層樓的結構都會登記於房產證上,這些空間是合法的並且可以計入房產的坪數。

相比之下,夾層屋通常指房子總高為3米6、4米2及4米7的產品,賣方通常在銷售時常使用「彈性空間」字眼,暗示這個產品可以透過二次施工,變出另一個在高空中的可使用空間,用同樣坪數的價格可以買到更多空間,很容易吸引預算有限的朋友。夾層屋的結構不被視為合法樓層,通常無法在房產證上登記。

這類空間多數使用輕型鋼結構來搭建,並且會有一定的耐重限制。如果夾層的面積占整個樓層面積的1/3以內,則不被認為是違法的;但是,大多數情況下,夾層會因為擴建過大,超過了規定的範圍,從而變成了違建。說這麼多可能有點複雜,只要記得「樓中樓的坪數可登記為權狀坪數,但夾層屋裡的坪數是『裝潢』」就可以了。

夾層屋的問題不僅僅在於結構本身,還包括其對居住安全的影響。由於夾層會阻礙消防設施的正常運行,特別是灑水器的水流範圍,可能會影響到滅火效果。同時,夾層也會影響逃生動線,萬一發生火災等緊急情況,可能會使樓下的居民無法及時逃生。因此,夾層屋不僅是違建,還存在嚴重的安全隱患。

露台搭棚:任何搭建都屬於違建

露台搭棚是另一種常見的違建行為。露台本來是建築的一部分,通常是開放式的平台,沒有屋頂。如果在露台上加裝遮雨棚、花架、採光罩,甚至加蓋鐵皮屋等,這些新增的結構物會被視為違建。即使這些結構不顯眼或看起來無害,一旦被檢舉,仍可能面臨拆除的風險。這是因為這些違建結構會破壞建築物的結構安全,可能影響到消防功能和逃生動線,從而增加居住的風險。

違建主要危害的是居住安全,當遇到意外或天災,就有可能因為違建破壞了原本建築體,讓消防功能、逃生動線無法順利運行,若是遇到重大災難,更可能會帶來坍塌。也因此在買房時,記得一定要做到查證確實、交易時載明相關權責,才不會造成糾紛或損害。

房屋小知識

陽台外推會影響結構,目前已不合法

許多家庭為了追求極大化的室內面積,常會將陽台外推,究竟這是否合法,會不會影響居家安全呢?在1974年時,法令規定只要不打掉牆面、有裝窗戶,且不將空間移作室內使用,就算合法。於是只要算起來約40年左右的老房子,可能都有陽台外推的「額外」空間。

不過,陽台外推其實有破壞結構的危險性,也會影響防水。因為一般建物的防水很可能都是一次做好,如果你二次施工打掉重做,就會影響到建築物本身的防水功能,甚至可能你家樓上的陽台在澆花,樓下就會滲水進來。因此在修法後,目前已被認定是違法,只要有人舉發便會加以拆除。如果你拆了又推,還會加處一年以下有期徒刑,或是併科30萬的罰金。

你可能會問:「如果我現在要買的物件,陽台已經外推了,之後如果有人想要舉報我,那責任屬於誰呢?」我會建議你,在確定要買下這間房子時,把「原況」一五一十地拍下來,如果未來真的被舉報,可以拿出原況的照片舉證,表示當初買來時就是長這個樣子,自己只是照原況裝修。